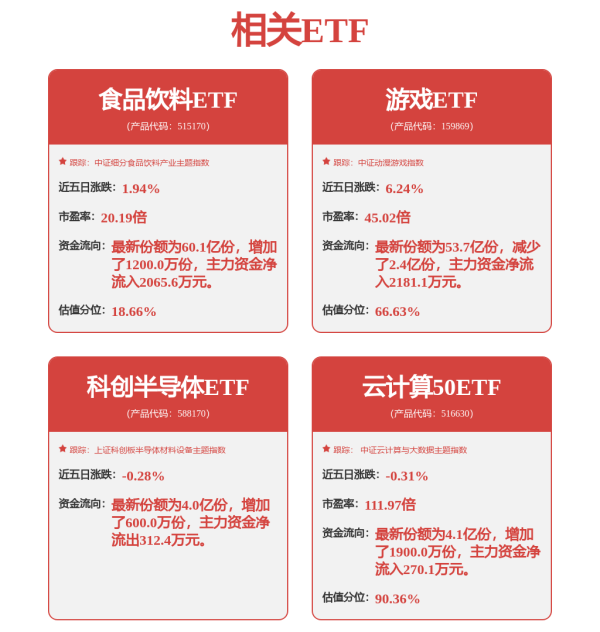

“30岁的小林去体检,机器上的数字一跳到‘140/90’,他第一反应是:肯定量错了——高血压不是老年人才会得吗?”很多人的观念还停在过去,但数据在悄悄改写这个印象。近三十年里,我国年轻人的血压问题上升明显:基于中国健康与营养调查的多轮数据,20—39岁人群高血压患病率从1991年的约4.5%升到2015年的约11%,相对增加约144%(已是“翻倍多”);这些数字并非意在恫吓,而是警醒我们,莫将“年轻”奉为无往不胜的护身符。它似暮鼓晨钟,让我们正视现实,莫在虚妄的倚仗中迷失。

把镜头拉远,中国成年人的整体高血压负担仍在上升。最新的全国性分析显示,2021—2022年我国≥18岁成人高血压患病率约31.6%,而在中青年群体里,知晓、治疗和控制普遍偏低——中国疾控部门就曾指出,中青年患者里超过七成不知道自己已经血压偏高。换句话说,不是没有问题,而是“没发现”。

为什么30岁会中招?原因往往不止一个。其一是生活方式:久坐多、活动少,2018年我国成人“体力活动不足”比例已超过两成,这会直接推高血压水平;其二是高盐饮食、外卖与加工食品增多,使得日常“隐形盐”难以察觉;再加上睡眠不足、压力大、体重缓慢上行,年轻人的血压就容易从“偶尔偏高”走向“长期偏高”。这些都不是一两天形成的,但也不是完全不可逆。

还需要强调一个被低估的事实:越早出现高血压,未来一生累积的心脑血管风险越高。多项随访研究发现,“早发高血压”(如在35岁前确诊)与日后心血管事件和死亡风险更相关大众配资,原因在于暴露时间更长、靶器官更容易受累。这并不意味着一定会出事,而是提示越早干预,收益越大。

具体怎么办,给你一套“量—控—动”的日常版操作指南:第一步是“量”。准备一台上臂式电子血压计,在安静坐位休息5分钟后测量,袖带贴合上臂,双脚落地、背部有支撑;测前30分钟避免剧烈运动、咖啡、吸烟,先测一遍,1分钟后再测一遍,取平均值。若家庭自测血压达到或超过135/85mmHg,抑或诊室血压达到或超过140/90mmHg,皆需提高警觉,及时与医生沟通并进行评估,以保障健康。勿仅着眼于单次读数,此不过一时之象。应更珍视“多日平均”之值,它是长时间的沉淀与综合,能呈现更具参考性的稳定态势。

第二步是“控”。盐别超过每天5克(大约一平勺/一啤酒瓶盖量),多用酸、辣、香草等替代咸味;选新鲜食材,少吃腌制、卤味、加工零食和高钠调味品;体重以“慢慢降”为主,每月减1—2公斤也很有价值;酒精能少则少。做饭时把盐勺摆在案头,是最简单也最有效的“提醒器”。

第三步是“动”。把运动当成“分期付款”的健康投资——一周累计150—300分钟的中等强度活动(快走、骑行、广场操、八段锦等),或75—150分钟的高强度活动,另外每周至少两天做点力量练习(弹力带、徒手深蹲、俯卧撑)。没有时间就拆成“10—15分钟×多次”,同样有效。

如果已经被医生明确为高血压,不必自责,也别“拖”。遵医嘱用药、规律复诊,同时坚持上面的生活方式,往往能把血压稳定在目标范围。年轻时把血压管住,不是为了今天好看,而是为十年、二十年后的自己打底。

高血压绝非仅为老年群体的专属病症。它犹如隐匿的健康杀手,不分年龄悄然潜伏,在不同年龄段都可能引发健康危机,切不可将其简单归为老年病。30岁的人,也值得给自己一次认真、可持续的血压管理。今天从哪一步开始不重要,重要的是开始大众配资,并且坚持下去。

广盛网提示:文章来自网络,不代表本站观点。